Vol.7

アフリカに新たな医療の道を切り拓く

ケニアでの挑戦と、未来への展望〜

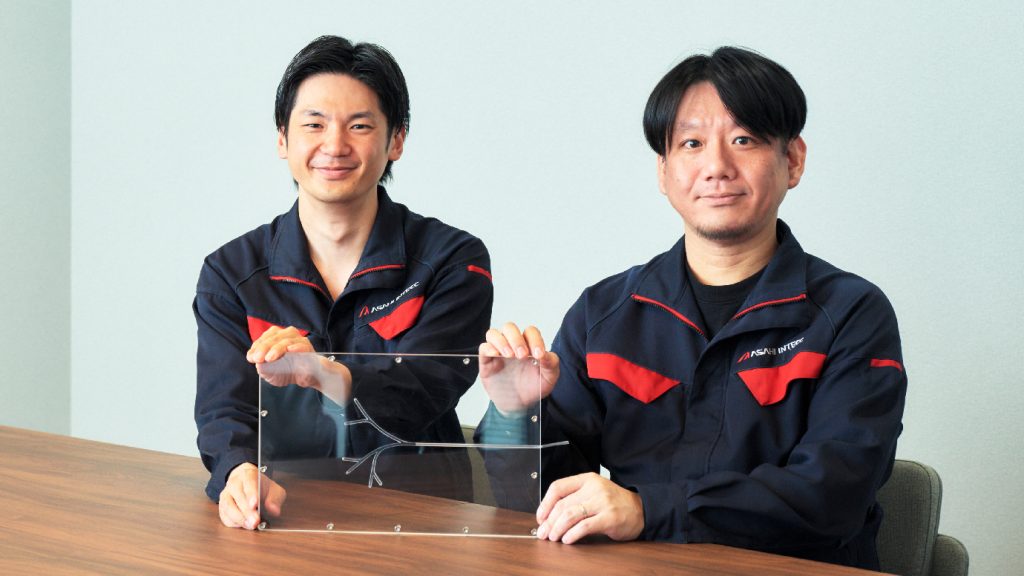

アフリカ大陸の東部に位置するケニア。近年、生活習慣病の増加に伴い循環器系疾患による死亡率が高まる一方で、カテーテル治療を受けられる施設や医療者は極めて限られている。このような医療インフラの課題に対し、朝日インテックは、カテーテル治療用ガイドワイヤーをはじめとする医療機器の開発・製造を通じて培った技術やノウハウを活かし、現地に新たな医療の道を切り拓こうとしている。プロジェクトの現地責任者であり、ELDORET HOSPITAL-ASAHI INTECC HEART CENTREのCOOを務める竹内英允が、ケニアでの医療事業立ち上げの経緯、現場での奮闘、そして未来への展望を語った。

循環器疾患が増えるケニアに

インフラを整え、医療者を育てていく

「アフリカは成長が見込める市場」――宮田会長の言葉をきっかけに始まったこのプロジェクトは、朝日インテックがカテーテル治療のインフラそのものを整え、将来の医療機器市場を広げるという、これまでとは異なるアプローチで挑むものだ。

ケニアにおいて循環器疾患による死亡率は13〜15%と高く、HIVに次ぐ深刻な問題となっている。しかし、カテーテル治療が可能な施設は日本の70分の1、件数も30分の1に過ぎず、多くの患者が高度な医療にアクセスできないのが現状だ。

「ケニアでは、特に地方において循環器系の専門医が圧倒的に不足しています。心臓発作が起きても、日本なら当日中に手術を受けられる設備が整っていますが、現地では病気の発見が遅れ、数日経ってからしか処置できないケースも少なくありません。中規模の病院でさえ、心電図がなかったり、あっても使い方が分からず倉庫に眠っていたりする状況です」と、竹内は現地の医療現場の厳しさを教えてくれた。

このような背景から、朝日インテックは単に製品を販売するのではなく、「施設・医療者というカテーテル治療のインフラを整え、医療者を育てていく」という長期的な視点で事業に参入した。竹内がこのプロジェクトの現地責任者に任命されたのは、彼が過去にアフガニスタンでNGOのクリニック管理者として2年間勤務した経験や、中東・アフリカ地域での商社マンとしての長いキャリアを持っていたことが理由だ。

「前職や朝日インテックでキャリアを重ねるなかで、より病院に近い形で医療に携わりたいという思いが強まっていました。そんな時、ケニアでのプロジェクトについて話があり、直接医療に貢献できる機会に、強く惹かれました」。

声がかかった際、上司から「1週間で考えてくれ」と言われたものの、「そこまで必要ありません。進めましょう」と快諾したという。ケニアへの移住に抵抗はなく、「これまで培ってきた経験を活かし、意義のある仕事ができる」という確信があった。

プロジェクトは2021年に発足し、2024年3月の開院まで約3年を要した。その道のりは決して平坦ではない。特に、現地と日本との「時間の流れの違い」に圧倒される場面が多々あったという。「『間に合わなければ遅らせればいい』という現地の考え方と、我々が設定したスケジュールを死守しようとする気持ちが全くかみ合わない。開院までは、意識のギャップに悩まされました」。

その一例として、カテーテル室の改築が、開院2ヶ月前になっても全く進んでいない状況に直面したエピソードを挙げる。「プロジェクトメンバーの小川が現地に張り付き、エンジニアや現場監督と日々膝を突き合わせて直接指示を行うことで、ギリギリのタイミングで開院前日にようやく形になりました」と、その緊迫した状況を明かす。

目指すのは、日本基準の医療を

異国の地で実現すること

日本と同じ水準の医療をケニアで実現するため、竹内らは数々の困難に直面してきた。24時間体制の構築、専門医の確保、そして現地スタッフの教育。その道のりは、まさに挑戦の連続だった。

特に人材確保においては、開院当初に雇用したジブチ出身の医師が、ケニアに戻ってこられなくなるという予期せぬ事態が発生した。医師不足に悩むジブチ政府からの要請により、同国で働くことが義務付けられてしまったのだ。この突然の離脱は、当初予定していた手術計画に大きな影響を与えた。

「突然、手技ができなくなってしまった。その悔しさから、チーム内で『24時間、いつでも対応できる体制を整えよう』という意識がより一層強まったのです」と当時を振り返る。

1ヶ月という短期間で新たに医師を見つけなければならない、極めて困難なミッションの中、リクルーティング活動は続けられた。「SNSを通じて多くの応募がありましたが、『半年後なら来ることができる』といったタイムラグがあったり、条件のハードルが高かったりすることも少なくありませんでした」と当時の状況を語る。

そんな中、中東支店の協力を得て、ようやくスーダンで内戦を逃れてきた医師の採用につながった。現在はその医師が、外来、PCI手技、そして緊急対応まで、すべてを担う。看護師や技師にも、専門経験のある者や、症例に応じて病院に住み込みで対応してくれるメンバーがおり、夜中でも緊急対応できる体制を整えることができた。

医療水準の確保という点では、医師の採用以外にも課題があった。機器の購入手続きにおいても、現地特有の事情が影響した。「購入の際に必要な銀行の手形(LC)がなかなか届かず、オーダーを受け付けられない状況が続きました。『もうやったから大丈夫だろう』という現地の認識と、実際に手続きが進んでいない現実とのギャップに苦労しました」。

原因を調査した結果、ケニア内の銀行で手続きが滞っていたことが判明、複数のルートから働きかけを行いようやく対処できたという。この経験から竹内は、「『自分はやることやった』という行動だけで終わるのではなく、最後まで責任を持ってフォローし、確実にやり遂げることが、物事を前に進める上で不可欠だ」と痛感したという。

COOとして、「医療以外のすべて」に責任を持つ竹内の日常は、多岐にわたる業務で埋め尽くされている。「本当に色々な案件があります。面談、見積もり、経理、人事……。一日が終わると『自分は何をしていたのだろう』と思うこともありますが、経営者とはこういうものなのだと感じています」。

特に、お金の管理や収支の管理は、自身で直接行うようにしている。オフィス機器などの購入も、自身で街を回り見積もりを取り、品質と価格を見極めて購入する。「人に任せてしまうと、思ったような品質のものが来なかったり、適正な価格でなかったりすることがありますから」と、その徹底した姿勢がうかがえる。

それでも、文化的な違いによる苦労は、海外での仕事経験が長い竹内にとっては、「何のことはない」という。「時間に対する考え方など、日本とは異なる部分もありますが、『キツキツに言っても仕方ない』と、ある程度受け入れています。それよりも、ケニアの人々のフレンドリーさや温かさに触れる機会の方が多く、むしろ彼らの人間的な魅力に助けられています」と、現地の人々との良好な関係性を築けていることを明かす。

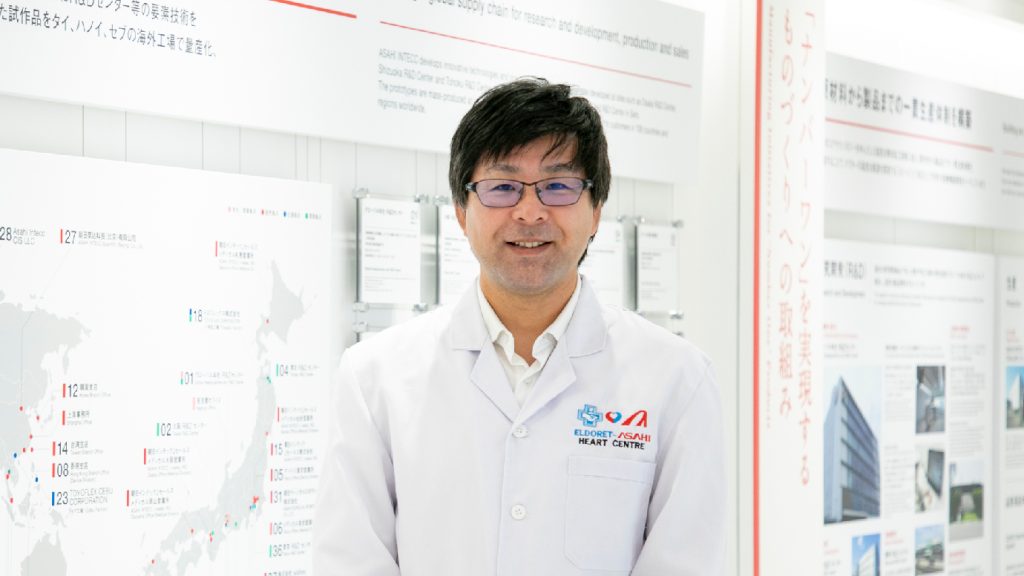

現地では医療人材の育成と技術移転にも力を入れる。「ドクターは一人で手技を行いますが、症例によっては第三者からのアドバイスも必要になります。そこで、さまざまな分野のトップレベル医師による手術・手技やレクチャーをライブ配信で学べる、専門医向けサービスを活用。『グループ機能』を使いながら、日本の著名な先生に相談役となっていただいています。難しいCTO症例でアドバイスをもらい、モチベーションが上がったという声も届いています」と、日本の医療リソースを効果的に活用している。

また現地ナースに対しては、インドから招へいした経験を積んだナースが定期的に勉強会を開き、新しい症例の講習や復習を行っている。「『教えたら終わり』ではなく、『育てる医療』を目指しています」という言葉に、その熱意が表れている。

誠実で質の高い医療が「信頼」に

ケニアから広がる次の夢

開院から約1年半が経過した現在、ELDORET HOSPITAL-ASAHI INTECC HEART CENTREは、着実にその存在感を増している。当初は体制の「安定化」に注力し、患者さんの集まりに波があり、ジェットコースターのようなアップダウンがあったという。しかし、「患者さんのベストを尽くす」という姿勢を貫き、無理な手技は行わず、患者さんにとって最良の選択肢を提供し続けた結果、病院への信頼は厚く、患者さんからの口コミや、紹介による来院が大きく増加した。

「当初の想定より1年以上早く収益化が見えてきました」と手応えを語る。好調の要因は、営業活動だけでなく、医療チームの質の高さと、患者さんへの誠実な対応にある。「患者さんからの信頼が、他の患者さんを呼び、また、病院を紹介してくださる先生方との関係性も深まったことで、リピートでの紹介もかなり増えています。一概にマーケティングや営業だけでなく、その後の医療チームのフォローアップも大きいと考えています」と、医療の質と患者満足度の向上が、事業の成長に直結していることを強調する。

心臓発作で近くの病院に行ったものの十分な処置を受けられず、評判を聞きつけてタンザニアから車で5〜6時間かけて来院する患者もいるという。この広がりは、朝日インテックがケニアの医療に有益な選択肢を提供している証だろう。

今後の展望として、竹内は現在のカテーテル室に加え、CCU(Coronary Care Unit:心臓疾患を専門とする集中治療室)のような術後ケア施設の整備や、ケニアではまだ一般的ではない心臓リハビリテーションの導入など、トータルケアができる体制の確立も視野に入れている。

「医師同士の意見交換や人材交流といったネットワークを構築し、将来的には朝日インテック本社との情報共有にも貢献できればと考えています」と、地域全体への貢献と、事業のさらなる発展を見据えている。

このプロジェクトで最も重要だと感じていることについて、竹内が挙げるのは「信頼できる人材の確保と、お互いに信頼関係を築くこと」。「機器はお金を出せば誰でも買えますが、それを使う人がいなければ治療はできません。カテーテル室ではチームワークが重要であり、一人でも欠ければ支障が出てしまう。特に現場では限られたスタッフの中で24時間体制を支えているため、医療スタッフ一人ひとりのモチベーションを高めるための労働環境整備を意識しています」と語る。

また、「リスクを避けるのではなく、どれだけ早く、どれだけ的確に解決できるか」という視点が重要だと続ける。「日頃から対策を練ることは基本ですが、問題が起きた時は立ち止まり、正確な情報を集め、間違った対処をしないことが大切です。そのため、複数の人から話を聞き、迷わなくなるまで情報を集め続けます。すでにその道を通った経験のある人に話を聞き、正しいと信じた判断を迅速に行うことが、一番の近道です」と、その冷静かつ粘り強いアプローチを語る。

竹内自身の「WAYS」について尋ねると、「自分の行う行動や仕事が、何らかの形で社会や個人に影響を与えている」という認識を常に持っていると答えた。「夢だった病院経営を、まさかアフリカの地で実現できるとは思いませんでした」という言葉には、長年の夢が叶った喜びが滲む。

しかし、そこで立ち止まるのではなく、今後はさらに多くの患者さんを治療できる体制を整え、より質の高い医療を提供していくことが、彼の次の目標となっている。「一本のガイドワイヤーが1日でも早く患者さんに届くことで、救える命があるかもしれない。逆に遅れれば、救えたはずの命を失ってしまうかもしれない。経理や法務など、一見命とは関係なさそうな仕事も、組織全体としては命を繋げる仕事に繋がっているのです」という言葉には、自身の仕事への深い使命感が表れている。この意識を、現地の事務スタッフにも共有し、「一人ひとりの仕事が命を繋いでいる」という意識を持って業務に取り組むよう促している。

「ケニアでの病院経営は、朝日インテックが持つデバイス開発力と結びつくことで、血管治療のトータルソリューションという大きな可能性を秘めていると考えています。今後は、現在の施設の安定化と収益化を基盤としつつ、さらに多くの患者さんを治療できる体制を整え、より良い医療を提供していくことを目指しています」。 そう語る竹内の瞳には、自身と会社の、壮大な夢が映し出されていた。

▼プロフィール

【竹内英允 HIDENOBU TAKEUCHI】

ELDORET HOSPITAL-ASAHI INTECC HEART CENTRE COO。大学卒業後、アフガニスタンでNGOのクリニック管理者として勤務。その後、中東・アフリカ地域を中心に、商社で医療機器の営業に従事。2019年に朝日インテックに入社し、ヨーロッパでの営業を経て、2021年よりケニアでのハート・センター事業プロジェクトの現地責任者に。

写真=北川友美